近年來,中央預算內農業投資額呈快速增長態勢,在發展農業生產、改善科研基礎條件、推動規模化和產業化經營等方面帶動作用顯著。隨著農業建設項目審批和驗收權限下放至省級及以下農業農村部門,中央預算內投資農業建設項目評估工作問題初顯,直接影響農業農村投資效益發揮。本文將通過分析中央預算內投資農業建設項目現有特點,調研地方中央預算內投資農業建設項目評估情況。

1、中央預算內投資農業建設項目特點突出

(1)總投資規模不斷增加

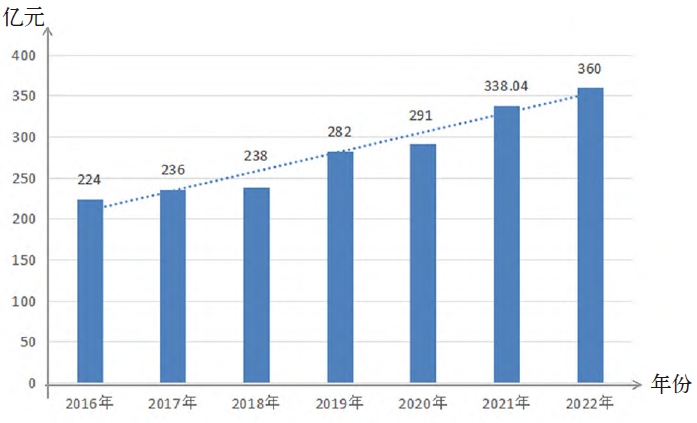

“十三五”期間,中央預算內投資農業建設項目總規模由2016年的224億元增加到2020年的291億元,年均增幅達6%。特別是2018年機構改革以來,2019年較2018年增加44億元,增幅達到18.5%;2021年更是達到338億元,比2020年增加48億元,增幅16.49%,中央預算內農業投資規模增幅較大,為補齊農業農村基礎設施短板弱項提供了有力資金保障,見圖1。

圖1 2016~2022年中央預算內農業投資情況表

(2)項目規模不斷優化整合

多年來單個農業建設項目特點為投資規模小、建設內容細碎化、建設地點分散。2011~2020年不同投資規模項目數量呈階段特征和“兩頭”分化特征。2014年以前中型項目(項目投資額100~1000萬元)占大多數,大型項目數量很少,2013年后大型項目(項目投資額高于1000萬元)數量逐步上升,2017年以后大型項目數量陸續超過中、小型項目(項目投資額100萬元以下)成為投資安排主要項目。項目平均中央投資額從2011年的347萬元達到2019年的1435萬元。

(3)項目類型多樣化

受農業行業自身特點影響,中央預算內投資農業建設項目類型多樣,以2021年為例,中央預算內投資支持了藏糧于地藏糧于技、農業綠色發展、農村人居環境整治、部門自身建設等四大專項十多項重大工程,涉及種植業、畜牧業、漁業等不同行業,不同類型項目的建設內容差異較大,專業性強,呈多樣性與融合性。

(4)公益性特點明顯

中央預算內農業投資始終聚焦黨中央、國務院高度關注的重點領域,始終圍繞農民的殷切期盼,始終緊盯農業農村的短板弱項,圍繞高標準農田建設、黑土地保護、現代種業提升、農業科技創新能力條件建設、農業面源污染治理等公益性建設,項目受益面廣,服務年限長,影響深遠,社會效益高。

2、中央預算內投資農業建設項目評估工作變化明顯

(1)評估工作重心下移

2016年,原農業部發布《關于進一步規范和制約農業建設項目審批權力的辦法》(農辦計〔2016〕50號文),明確將農業建設項目審批和驗收權限下放至省級農業農村部門。2020年9月27日,農業農村部印發《農業農村部中央預算內直接投資農業建設項目管理辦法》和《農業農村部中央預算內投資補助農業建設項目管理辦法》(農計財發〔2020〕18號),明確提出“項目建議書、可行性研究報告、初步設計,地方承擔的項目,由省級農業農村部門評估和審批,或由省級農業農村部門授權省級以下農業農村部門評估和審批”。全國中央預算內投資農業建設項目評估工作重心已下移至省級及以下農業農村部門。

(2)評估主體多元化

在大規模投資建設中,各地開展中央預算內投資農業建設項目評估工作的主體有所差異。經過深入調研,目前中央預算內投資農業建設項目評估主體主要有4大類。

一是省級農業農村部門,如山西、內蒙古、新疆兵團等21個省(自治區)由省級農業農村部門計劃財務處或業務處室組織專家自行開展項目評估。二是系統內事業單位,如河北、廣東、江西等6個省由省級農業農村部門計財處委托系統內事業單位提供技術支撐服務。三是第三方咨詢機構,如北京、天津、上海、北大荒農墾集團等7個省(市)由省級農業農村部門計財處或發改委委托第三方咨詢機構完成。四是地市縣(區)級農業農村部門和發改委,如廣西自治區農業農村廳將生豬規模化養殖場建設補助類項目下放到市級農業農村部門管理,由各縣(市、區)農業農村部門組織項目申報和評估,通過的項目上報市農業農村部門審批;湖北省生豬規模化養殖場建設補助類項目由各地市發展改革委組織評估,市級發展改革委、農業農村局聯合發文對項目資金申請報告或實施方案進行批復。

(3)評估程序繁簡不一

不同評估主體開展評估工作的具體流程不同,具備專業咨信等級的技術咨詢機構和技術支撐單位基本已形成較規范的評估流程,包含評估工作方案制定、項目評估工作組組建、項目形式審查、專家技術評審、評估報告形成等系列完整的工作環節。主管部門自行開展評估工作,因專業性不足、時間緊張等各種原因簡化評估程序,如簡化評審方案、缺少評估細則、無評估報告等,導致評估意見不具體、評審通過的項目材料深度不足等問題。

(4)常態化評審機制基本形成

自2018年起,中央預算內農業投資按照“儲備一批、成熟一批、安排一批”的原則,以“大專項+任務清單”為主要管理方式,每年年初農業農村部計劃財務司下達儲備項目通知,要求各省按照相關建設規劃和項目指南要求提前布置、開展項目前期工作,區別于以往時間緊、任務重的項目評估和申報安排,日常化、常規化評估評審工作機制逐步形成。(作者:譚瑤瑤,郭紅霞)