產業園區公交發展的策略研究——以松山湖為例

產業園區公交發展的策略研究——以松山湖為例為提高現狀公交的服務能力和水平,契合城市交通一體化、智能化發展趨勢,研究產業園區公交發展趨勢及迎合未來發展的策略。通過對公交供需與客流方面數據的整合分析,深入探究全國公交客運的整體趨勢,以東莞松山湖高新區現狀公交發展為切入點,分析產業園區的交通出行特征以及發展趨勢,提出產業園區內公交發展的策略方向和功能定位,并指出未來產業園區內常規公交與智慧交通的結合策略方向,通過構建園區智慧公交體系,提高公交自身的吸引力,進一步推動產業園區經濟發展。

2、公交發展策略

2.1 產業園區交通出行特征

高新技術產業園區常由于工業與科研用地的存在,街區尺度較大,整體路網密度偏低,從而導致片區內交通可達性不足。同時,由于高新產業區的空間布局和城市功能片區往往存在大范圍跨度等問題,對外通道交通需求壓力較大,重要對外銜接節點易造成擁堵。在出行目的上,產業園區與周邊區域的產業上下游聯系愈發緊密,機動化出行、對外出行、中長距離出行比例逐漸上升。以松山湖高新區為例,現狀早高峰通勤所占比例達到 55%,其中內部各功能區以及和鄰近鎮街間的出行共占比約 79%(見表 1)。

表 1 松山湖現狀早高峰出行方式

在出行方式上,由于大量內部和通勤出行需求,機動化與公共交通占比較高,在松山湖高新產業園區內,二者共占比超 50%,近 10 年來,與全國公交發展低迷形勢一致,松山湖公交出行占比下降約 10%(見圖 3)。

圖 3 松山湖產業園區近 10 年出行結構

2.2 產業園區公交功能定位

為了應對新時代背景下多種公共交通蓬勃發展的態勢,緩解公共交通與出行供需不足方面的矛盾,薛美根等指出現行公交功能定位需要從傳統意義上的公共出行主體地位逐漸轉變成公共交通基礎服務網絡的銜接主體,實現“軌道交通 + 常規公交 + 最后一公里”出行的公共交通主體框架。

針對園區內各組團間出行目的和距離的不同,同時避免各條線路之間的相互競爭。依托現有的傳統公交網絡建立中長距離公交出行骨架,通過改善微巴循環的通達性與及時響應性,加強傳統公交與其他出行方式的有機銜接,再繼續加大軌道交通網絡的基礎建設,隨工線線路進行相應的優化,做好 P+R 小汽車停車場和自行車停靠點等交通配套服務設施的銜接工作,加強公交網絡在全域交通內承擔“填空擴網”功能,從而在最大程度上滿足短距離交通出行的需求。

2.3 傳統公交優化實施策略

2.3.1 站點布局的“疏密原則”

針對于產業園區上下班通勤特征以及園區內住宅區與辦公區的分布,對于公交站點的布局原則應進行特殊化布局,在產業辦公集中區域加密站點個數,減少集群之間站點個數,使公交資源得到更為合理的利用。

2.3.2 公交基礎設施優化建設

建設公交專用路或公交專用道,保證公交車具有專用路權,與小汽車車道分離,實現公交提速。同時,改善公交站臺設置方式,保障候車秩序、舒適度以及交通信息服務,包括上落客區分離、高雨棚、風雨連廊、扶靠欄桿、信息屏等。

通過對道路交通組織以及公交線位、站點布局進行優化,提高公交運行的通達性與路口通行的效率(見圖5、圖6)。

2.4 智慧公交發展策略

智慧公交系統的核心是通過建設公交智慧管理平臺,建立覆蓋區域內公交的全方位監測、智能調度、運營監管與數據分析應用,緩解不同時段公交的供需矛盾。采用 GPS 和視頻實時監控區內公交運行情況,各線路各站點到發情況,及時處理需求。通過建設智慧路口信號調節系統,對高峰期道路交通量進行適應性相位改變,保證道路交通的通暢性(見圖 7)。

圖 5 公交系統道路組織優化示意圖

圖 6 公交專用道及站臺布設優化方式

圖 7 智慧公交體系網絡概念圖

2.4.1 多方式公交組合服務體系

為滿足產業園區內通勤需求高,集群組團出行特征,在宏觀層面上,智慧公交體系需構建基于 Maas(Mobility as a service)系統下的多方式公交服務組合,實現基于客流的靈活線路和運營方式設置,打造公共交通智慧微樞紐,撮合公交出行與其他交通服務的“班次級”銜接,彌補公交可靠性、候車時間長的短板,打破交通出行服務和城市生活服務的功能壁壘。

以松山湖為例,構建由定線公交、預約巴士、需求相應微巴組成的 3 層公交組合服務體系,立體化滿足不同人群對于公交出行的需求。定線公交主要服務整個園區內的出行,采用傳統“定線定班定站”的服務模式,主要服務全體居民出行;預約巴士主要服務于園區內重點通勤走廊,可滿足跨區通勤,采用“定線不定站”的服務模式,連接居住區與就業組團,按需求進行合理的排班,主要無以早晚通勤、中距離出行為主的群體;需求相應微巴主要承擔區域內微循環和短距離接駁的功能,線路較短,采用“不定線不定站,按需排班”的服務模式,可協同共享單車共同滿足最后一公里的出行服務(見表 2)。

表 2 多層次組合公交服務方式對比表

在后臺控制方面,需要開發多層次融合公交出行服務應用系統,融合定制公交和需求響應式微巴服務,實現預約式、實時響應式公交服務,并同公交服務與地鐵、公路客運等其他交通服務的無縫銜接。

2.4.2 “數字 BRT”系統

傳統 BRT 公交系統以公交專用道為基礎,嚴格要求公交車有絕對通行權,相較于軌道交通而言,具有建設工期短、造價便宜等優點 。然而,對于產業園區產業集聚分布、具有明顯通勤特征等而言,傳統 BRT 公交系統并不能滿足各個時間段交通網絡的出行,尤其是在平峰時間段,對交通網絡內非公共交通的車輛通行能力具有很大的限制作用。因此,建立新型靈活可變的“數字 BRT”系統可作為未來發展公交優先路權的一個發展方向。

公交“數字 BRT”系統是基于車路協同主管控系統下建立的智慧公交子模塊。首先,需要建立合理的控制策略,根據(GA/T507—2004)的相關規定,在公交車平均運送速度低于 20 km/h 的路段上可啟用該路段的公交專用道及該路段公交優先配時方案,同時該路段上公交車接受信號啟用車載智慧終端;與之相對應的,在公交斷面客流量小于 60 pcu/h 的路段上,該路段恢復小汽車正常通行和常規配時方案。其次,在道路建設方面,通過建設地表紅綠燈、公交 – 社會車輛時空引導線和高空 VMS 可變信息板,搭建動態公交專用道的建設基礎,引導車輛安全高效地通過交織區域。再次,在信號控制方面,建設二級信號優先控制策略,依靠路口 RFID 檢測設備識別公交車位置,采取綠燈延時和紅燈早斷適時調整交叉口的信號方案。最后,在公交車車載裝置方面,通過實時公交信息互通系統,公交司機可通過車載得知實時的綠波通行建議速度,減少同區域小汽車的通行損失。

2.4.3 分區分級式智能公交站臺

公交站臺作為公共交通中乘客候車的終端點,是公共交通系統服務的一個重要體現,作為城市景觀家具的重要部分,智慧站臺的概念應運而生。截止到 2018年底,我國國內所建設的智慧公交站臺主要以示范型為主,沒有標準的功能定位與布設規范。針對于產業園區土地規劃利用模式和產業布局特征,智慧站臺布設方式的合理性顯得尤為重要。

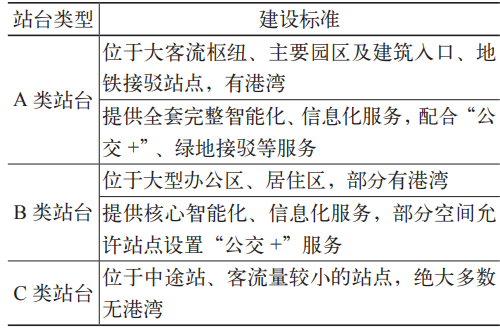

針對不同片區產業特征和出行需求的差異,避免資源的浪費,智慧公交站臺采取可分區分級設計的模式,構建 A、B、C 三級公交站臺設計,對大客流樞紐,主要辦公區、中途站、小站點等通過配置不同智慧化程度的站臺服務功能,并在站臺港灣式與路側式布設方式的選擇上進行針對性的區分,使公交資源得到更加合理的利用(見表 3)。

表 3 分級式智慧公交站臺建設標準

提供基本的智能化和信息服務,酌情設置配套服務智慧公交站臺可將智能化服務與“智慧站臺 +”相結合,通過配套完整的智能化服務方案,在到站預報、安全防控、車輛服務、市民生活服務拓展等方面,充分響應市民出行和交通管理需求。在智慧站臺中,結合周邊需求,通過公共設施的規劃設計,在公交站臺邊布設快遞存取點、臨時取餐臺、共享單車圍欄等,遠期通過與周邊商戶、餐飲等業態的深度合作,全面拓展公交站臺服務邊界,盤活站臺服務資源 。

公交到站時間是候車中的最大痛點,乘客往往難以安排提前到站等候的時間。智慧公交站臺所要實現的核心功能之一就是提供精準的車輛運行信息。通過結合車輛運行特征和道路特征,綜合站臺收集的精準進站數據,優化公交到站預測算法,預測準確度高達 95%,高于目前市面現有的類似 APP 服務,方便乘客提前查詢,安排行程。同時,智慧公交站臺可為公交乘客、市民提供“方便查、查的準”公交信息二維碼服務,使用 AR技術和人工智能助理,提供升級迭代后的全新公交查詢APP 小程序。

智慧公交站臺需要提供一個舒適安全的候車環境,通過強化交通執法水平減少對公交運行有較大影響的交通行為提高乘客的出行體驗。具體表現為以下 4 個方面:

(1)安防功能:站臺攝像頭可識別站臺上的危險行為、擁擠客流,杜絕候車安全隱患。

(2)環境保障:通過攝像頭識別站臺破損。保障安全的同時,保證站臺環境舒適。

(3)違規執法:對占用公交車道、港灣違停等行為進行識別和記錄。

(4)疫情防控:識別乘客特征,建立乘客出行軌跡庫,迅速調取感染者同程乘客出行軌跡。

產業園區作為城市科技創新的重心,自身內部的交通通達性變得極為重要,良好的公交出行對于產業園區的吸引力有很大的促進作用。在全國公共交通客流量減少和軌道交通飛速發展的背景下,公共交通要及時做出相應的功能轉型定位,并與智慧交通的發展大趨勢相結合,提高自身的效率和品質,打造良好、舒適、高效的公共交通系統,從而提高公交客流吸引力,進一步促進產業園區經濟的發展,將會是產業園區公交發展的一個新的方向。(作者:袁裕民)