基于“雙碳”目標的鄉村社區規劃響應策略,本文以青島市前馬連溝村、后馬連溝村為研究對象,以鄉村總體布局、空間結構、產業發展和建設規劃等為統領,探討鄉村領域落實“碳達峰、碳中和”重要的建設思路。

一、現狀概況

基地位于山東省青島市即墨區鰲山衛街道,地處藍谷核心區南部,具有良好的交通區位與自然環境基礎,西鄰山東大學即墨校區,東連海岸線,南接馮家河村,北靠七溝村和神湯溝村。村域總用地面積115.7 hm2,前馬連溝村、后馬連溝村原為一個行政村,后由于村莊規模、人口逐漸擴大,1961 年馬連溝村劃分為前馬連溝村、后馬連溝村。

二、地形地勢分析

前馬連溝村、后馬連溝村屬丘陵地區,東西橫距2 075 m, 南北縱距1 655 m, 地勢起伏明顯, 海拔在7~2 405 m,土層較薄,不適宜農作物生長,以林業為主。村莊適宜建設的理想地形極少,0.3~5.0°坡度的地塊主要分布在兩村中部交界處,面積較少,不能滿足實際建設需求。適宜建設用地的大部分用地坡度主要在5~25°,受地形限制,需要對地形進行適當調整,或采取階梯式布局建筑。坡度在25°以上的面積較大,因坡度較大不適宜作建筑用地。

三、人口與產業分析

據戶籍人口數據顯示,前馬連溝村在籍89 戶,共計287 人;后馬連溝村在籍140 戶,共計506 人。前馬連溝村、后馬連溝村傳統農作物以玉米、土豆、紅薯為主,商品林主要為櫻珠和杏。現狀農業產業鏈較為單一,難以形成良好的經濟效益。村內第二產業相對落后,以海米加工為主;服務業較少,東京山廟旅游業作為該村主要第三產業,東京山廟周邊配備幾處農家樂、鄉村超市及銷售香燭的店鋪,整體而言二三產業發展較為薄弱,村莊產業亟待振興。

四、鄉村總體規劃設計

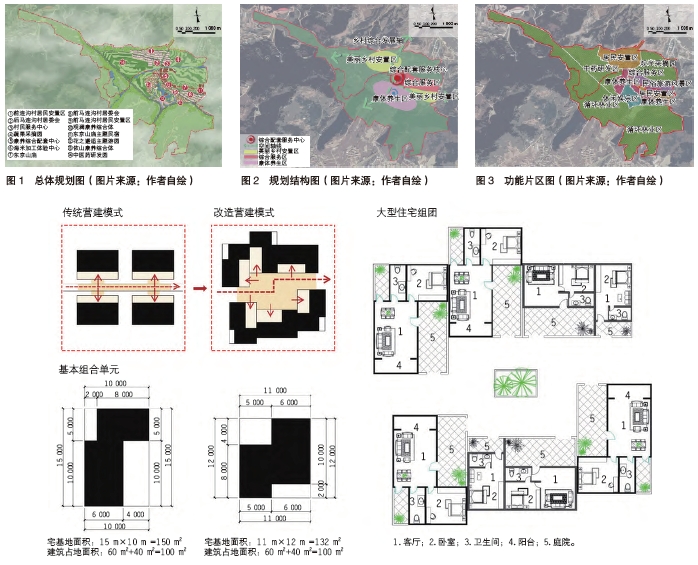

結合前馬連溝村、后馬連溝村現狀區位條件與空間資源,其作為周邊區域的休閑度假目的地具有較大潛力,充分利用當地的農耕文化特色與串聯旅游景點分布,發展四季觀賞游玩服務。優化調整現有的用地結構,提升綠色低碳導向下的用地效能,在原有行政板塊打造綜合配套服務中心,形成發展核心為農業及旅游提供綜合配套服務(見圖1);依托原有建設用地打造美麗鄉村安置區,實現村民原址集中安置、高品質居住;結合原有基本農田合理布局特色農業與休閑觀光旅游業發展空間,打造都市后花園生態農業,以林果、蔬菜和花卉為農業基礎,形成休閑農業、觀光體驗、科普研發、制作參與等傳統產業的拓展與延伸,聯合互聯網電商的推廣傳播效應,形成產學研發、康養基地、特色文旅等多元要素融合的功能體系。

五、鄉村規劃結構設計

前馬連溝村、后馬連溝村整體結構規劃圍繞“一核、雙軸、三區和多片”展開(見圖2、圖3),一核:綜合配套服務中心引領鄉村發展;雙軸:鄉村綜合發展軸、文旅配套服務軸,形成特色活力環線,串聯鄉村主要功能組團;三區:美麗鄉村安置區、綜合服務區、康體養生區;多片:在規劃結構基礎上結合功能和產業布局,形成多個特色功能片區——綜合服務區、休閑娛樂區、居民安置區、觀光采摘區、民俗旅游風景區、中藥研發區、循環林業區,各片區根據不同的功能定位,配置不同主題的項目。

圖4 組團平面圖

六、村莊產業布局發展

產業布局規劃圍繞前馬連溝村、后馬連溝村產業底色,對一二三產業分別謀劃,第一產業近期以現代農業為主整合休閑農業、生產服務和農產品加工,實現規模化種植并在中期著力重點發展特色經濟作物,推動農業觀光旅游、特色采摘等活動。遠期結合鄉村旅游發展休閑農業,推行以鄉村旅游體驗為主題的農業產品。第二產業考慮到前馬連溝村、后馬連溝村現存的海米加工生產鏈,建立“合作社+ 農戶”長效合作機制,以農戶為基礎結合海產品加工合作社形成一套較為成熟的工藝流水線。第三產業助力鄉村旅游、中藥研發,為鄉村發展注入活力并帶動區域經濟發展。多個片區主打“N+1”項目產業類型,打造以鄉土體驗、農林觀光為基礎,以文體康養和休閑農耕為補充的特色產業村,推動一二三產業融合并為傳統產業添磚加瓦。

七、村莊建設項目規劃

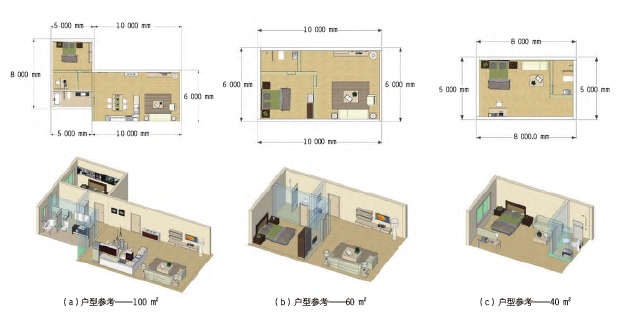

傳統鄉村建設空間營造模式手法單一,公共空間多分布在道路兩側,鄰里交流活動空間較少;改造模式從基本單元入手,將宅基地輪廓邊界與院落邊界整合同步考慮,在建筑基底占地面積不超100m2 的前提下,提供了小開間大進深(10m×15m)和大開間小進深(11m×12m)兩種不同尺度的基本住宅單元,建筑單體靈活組合、交織形成新的大組團,區別于鄉村傳統住宅布局(見圖4)。組合式布局圍合成一個公共空間,前后庭院與公共院落組合成豐富的庭院空間。采用預制裝配式材料進行建筑設計,裝配式戶型包括100m2、60m2和40m2 三種類型(見圖 5),滿足不同居民對空間使用的要求;施工材料于預制工廠事先制作完成,再于現場施工組合,從而在既保證工程質量的前提下,也達到降低后期成本、提高生產效率、節能環保的目的。

圖5 戶型平面圖

八、結語

在國家奮力實現“雙碳”目標的大背景下,鄉村社區規劃方式的轉變不可避免地出現,鄉村社區與城市社區規模、性質各有差異,對鄉村來說既是一次考驗也是一次機遇,充分理解鄉村社區發展的真實需求與根本問題,有效賦能鄉村低碳內涵式發展。因此,以實現“雙碳”為目標導向的鄉村社區規劃設計,在鄉村空間規劃上,補齊缺位設施配套及科學布局各功能組團;在鄉村產業發展上要積極推進智慧農業升級,培育綠色產業及推動原有產業綠色轉型;在鄉村能源改進上,積極采用綠色清潔能源并增強村民環保意識;在鄉村建設規劃上,引導建設活動綠色低碳發展;在鄉村生態環境保護上,以人居環境整治為統領提升鄉村生態系統碳匯能力。今后鄉村發展既要以響應降低碳排放量、提高生態碳匯量的大勢所為,又要聚焦于村民的美好生活需要,本次研究以青島市前馬連溝村、后馬連溝村為例探索低碳鄉村發展范式,為實行鄉村振興戰略和實現2030年“碳達峰”、2060 年“碳中和”目標蓄力并進。(作者:金越 劉一光 任柏林)