本文通過分析給出低空經濟概念的明確界定,結合產業化探索與創新實踐分析其發展特征,并針對低空經濟產業發展的階段討論推進的策略。

一、低空經濟的內涵界定

當前學界對低空經濟內涵的討論呈現多元化特征,研究主體涵蓋政府部門、研究機構、企業組織與行業研究者,研究視角包括宏觀主題、經濟學、技術經濟及產業視角等(表1)。不同視角對核心要素的聚焦存在差異,但共識在于:低空經濟是以低空飛行器、飛行活動及跨領域融合為核心的綜合性經濟形態,其內涵隨技術進步與社會需求持續演進。

(一)概念共性特征

1. 包容性:定義采用“有人/無人駕駛航空器+各類飛行活動”范式,覆蓋技術迭代催生的新型飛行器及活動(如無人機物流、城市空中交通)。

2. 經濟形態共識性:各界認同其“輻射帶動”屬性,作為依托低空資源的經濟活動集合,符合“核心資源+產業集群”的經濟形態理論。

3. 動態延展性:技術突破(如電動垂直起降飛行器eVTOL、低空智聯網)不斷拓展其邊界,例如航空動力技術創新提升資源轉化效率。

4. 產業邊界開放性:新興場景(應急救援、低空旅游)與商業模式推動產業鏈從制造延伸至服務,呈現多維度覆蓋特征。

(二)概念解構與界定

本文將低空經濟界定為:以各類民用低空飛行器的制造及其飛行活動為牽引,輻射帶動相關領域融合發展的綜合性經濟形態。

- 核心要素:

- 低空:高度通常指3000米以下空域(我國標準),具地域差異性。

- 經濟屬性:以空域資源稀缺性為基礎,通過技術與制度創新實現經濟轉化,涵蓋數字經濟、服務經濟等多元業態。

- 民用屬性:聚焦民用場景,排除軍事用途的經濟分析。

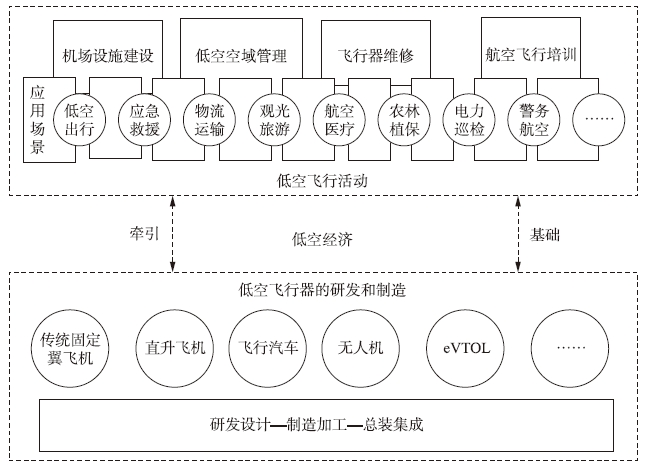

- 產業關聯:涉及制造(飛行器研發)、運營(物流、旅游)、保障(空域管理、通信)等上下游產業,形成跨領域經濟體系(圖1)。

- 參與主體:管理主體包括軍隊、民航、政府;使用主體涵蓋政府、企業、個人;制造主體涉及多類機構協同。

圖1 低空經濟概念框架圖

二、低空經濟的發展特征

低空經濟作為新質生產力的重要組成部分,以科技創新為根本驅動力,呈現技術依賴性、產業融合性與輻射帶動性三大核心特征。

(一)技術依賴性:多學科交叉的創新驅動

低空經濟是技術密集型產業,依賴航空、信息、材料、新能源等領域的交叉融合:

- 飛行器制造:新材料(如碳纖維)提升機身強度與續航能力;新能源技術(鋰電池、氫燃料)推動電動飛行器發展,降低碳排放。

- 飛行活動:5G通信保障遠程操控與數據傳輸;大數據分析優化飛行路徑與安全監控;多機協同算法提升作業效率(如農業植保、物流配送)。

- 產業影響:技術迭代直接提升產業效率,例如無人機“最后一公里”配送突破地面交通限制,醫療急救響應時間縮短30%以上。

(二)產業融合性:跨界協同的生態構建

低空經濟通過技術創新與傳統產業深度融合,催生“低空經濟+”模式:

- 農業領域:無人機實現播種、施肥、災害監測的精準化,資源利用率提升20%-30%,同時承擔森林消防、野生動物保護等任務。

- 物流行業:無人機配送解決偏遠地區覆蓋難題,某物流企業引入無人機后,山區配送成本降低40%,時效提升50%。

- 旅游產業:低空觀光、飛行體驗等產品豐富消費場景,某景區推出直升機游覽后,年客流量增長15%,帶動周邊餐飲、住宿產業升級。

- 融合邏輯:以飛行器為載體,整合“技術+場景”,推動傳統產業從勞動密集型向技術密集型轉型。

(三)輻射帶動性:全鏈條賦能的經濟效應

低空經濟以“制造+飛行活動”為核心,形成跨產業協同發展格局:

- 經濟規模:截至2023年,我國低空經濟規模超5000億元,通航企業689家,通用機場451個,作業飛行時間135.7萬小時,市場活力顯著。

- 社會價值:

- 交通效率:空中交通緩解地面擁堵,城市間短途通勤時間縮短60%以上。

- 就業創造:催生無人機操作員、空域管理專家等新職業,預計2025年相關崗位需求超50萬個,推動教育體系向技術技能型傾斜。

- 區域發展:通過產業集聚(如粵港澳大灣區低空經濟試點),帶動區域經濟能級躍升,形成“技術研發-制造-服務”全鏈條產業集群。

三、低空經濟的產業發展推進策略

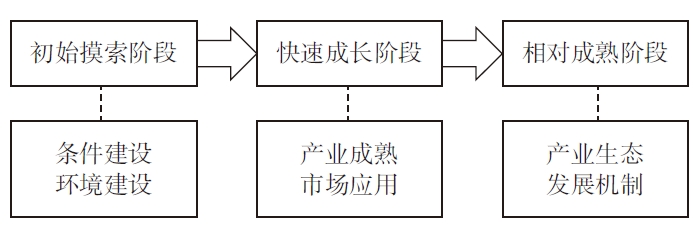

根據發展階段特征,低空經濟需采取差異化策略,從基礎建設到生態構建分階段推進(圖2)。

圖2 低空經濟的產業發展推進階段策略

(一)初始摸索階段:夯實基礎與環境建設

目標:構建軟硬件支撐體系,降低市場準入門檻。

- 基礎設施:

- 物理設施:統籌通用機場、起降點、通信基站布局,形成覆蓋重點區域的低空運行網絡。

- 數字設施:建設國家級低空飛行服務平臺,集成空域管理、飛行審批、實時監控功能,提升運行效率與安全性。

- 制度環境:

- 縱向政策協同:制定空域管理、產業準入等法規,確保中央與地方政策連貫。

- 橫向跨部門協調:推行負面清單,簡化審批流程;引導行業協會制定適航認證、空域使用等技術標準,統一行業規范。

- 技術創新:建立“政產學研用金”協同創新體系,設立專項基金支持共性技術攻關(如低空導航、通信抗干擾),引導社會資本投入研發。

- 公眾認知:通過媒體宣傳、體驗活動提升社會關注度,建立公眾參與機制(如規劃聽證會),化解潛在社會風險。

(二)快速成長階段:產業成熟化與市場拓展

目標:提升產業競爭力,擴大應用場景,形成規模效應。

- 政策優化:動態完善法規體系,重點突破空域管理改革(如分類分級開放)、行政審批效率(如“一站式”服務),降低市場壁壘。

- 技術升級:加大對eVTOL、自動駕駛等前沿技術的研發投入,推動科技成果轉化(如無人機物流從試點走向商業化),鼓勵企業組建技術聯盟,共享研發資源。

- 應用拓展:聚焦物流、應急救援、旅游等高頻場景,挖掘產業鏈上下游機會。例如,在農業領域推廣“無人機+遙感+智能決策”模式,提升生產智能化水平。

- 人才培育:建立“職業教育+繼續教育”體系,培養兼具技術能力與行業認知的復合型人才,完善人才引進激勵機制。

- 市場策略:推行標準化與模塊化結合的技術路徑。標準化降低協同成本(如統一無人機通信協議),模塊化滿足定制化需求(如物流無人機可快速切換載重模塊)。

(三)相對成熟階段:生態構建與可持續發展

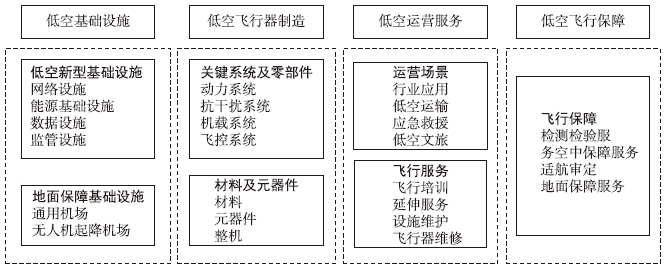

目標:優化全產業鏈協同,形成自我進化的產業生態系統(圖3)。

圖3 低空經濟生態系統

- 生態系統構成:

- 基礎模塊:低空基礎設施(機場、通信)、飛行器制造、運營服務(物流、旅游)、飛行保障(氣象、維修)。

- 協同機制:縱向依托龍頭企業(如航空制造巨頭)整合產業鏈,橫向通過公共服務平臺(技術對接、資源共享)促進跨領域合作。

- 制度保障:建立覆蓋市場準入、安全監管、數據交互的法律體系,動態調整政策以適應技術演進(如無人駕駛航空器管理條例)。

- 創新網絡:構建“開放型創新聯合體”,吸引高校、科研機構、企業參與技術攻關,例如設立低空經濟創新實驗室,聚焦空天通信、綠色動力等前沿領域。

- 可持續發展:強化綠色技術應用(如電動飛行器普及),推動循環經濟模式(如飛行器材料回收利用),實現經濟增長與生態保護的平衡。

結論

低空經濟作為新質生產力的重要載體,其發展需以技術創新為核心驅動力,通過分階段策略逐步構建“基礎扎實、融合深入、生態完善”的產業體系。未來,隨著空域管理改革深化與技術突破,低空經濟將在交通、物流、應急等領域釋放更大潛力,成為推動經濟結構轉型與社會高質量發展的新引擎。