本節首先概括梳理城市“中心 - 邊緣”理論的基本要點,其次在此基礎上提出程式化的轉型規劃策略。

1、“中心 - 邊緣”理論的基本原理

1966 年,美國規劃理論家約翰·弗里德曼(John Friedmann)提出“核心 - 邊緣”理論,用來解釋區域經濟的空間結構及其演變模式①。20 世紀 80 年代,我國著名經濟地理學家陸大道院士提出的“點 - 軸系統”,在探索區域空間結構的演化規律、區域最優的空間規劃結構等方面,形成了系統的理論體系,該理論對城市規劃布局有重要的指導意義。東南大學楊俊宴教授 [2]提出“城市中心體系”,闡釋城市不同中心構成的空間結構類型及其演變規律。重慶大學邢忠教授認為“邊緣區”與核心區相對存在,“邊緣區”的空間相關特征深刻影響城市生態系統。諸多學者在城市“中心 - 邊緣”理論領域的探索,揭示了城市空間結構演化及構成的基本規律。

1.1 城市“中心 - 邊緣”的拓展演化規律

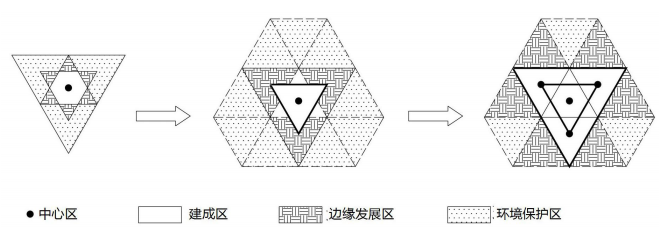

邢忠教授 指出,城市邊緣區呈現出外向性特征,并隨著城市的不斷拓展變化而變的具有更強的影響力。如圖 4 所示,城市圍繞一個中心,在邊緣區向外拓展的過程中,逐步形成新的城市副中心,呈現出一主多副的城市空間格局,如此便是城市基本的“中心 - 邊緣”拓展演化規律。

圖 4 城市“中心 - 邊緣”的拓展演化規律(圖片來源:作者自繪)

1.2 層次 - 系統特征

在楊俊宴教授的“城市中心體系”理論中,城市的空間體系可以分為主中心和副中心間的不同層次構成系統,諸如“一主多副”“兩主多副”“多主多副”等結構體系。邢忠教授認為,邊緣區與核心區相對存在,并在空間與時間的演化過程中,呈現出從“中心區 - 邊緣區”的城市系統演變成“城市中心 - 區域中心 - 新邊緣區”新系統的動態層次性特征。

2、轉型規劃策略

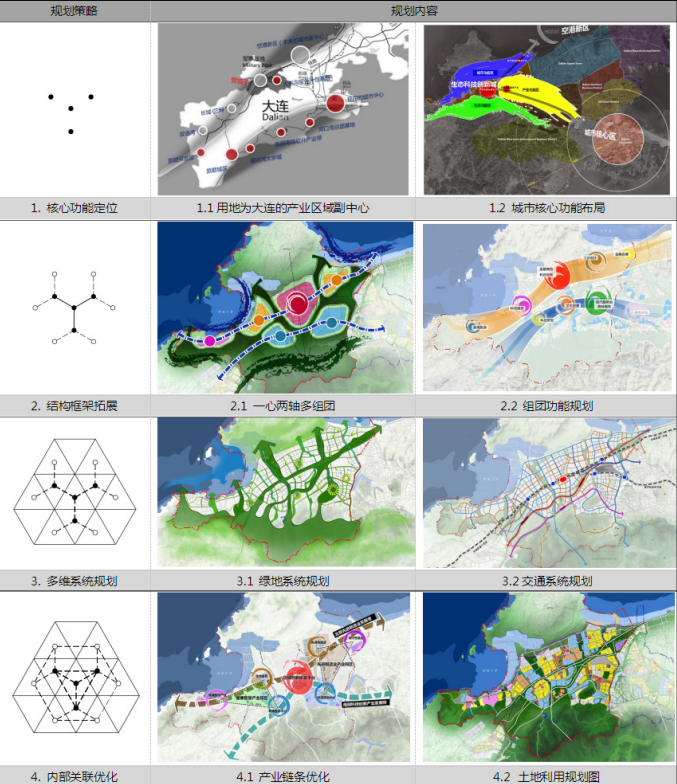

借鑒城市“中心 - 邊緣”的拓展演化規律以及層次系統特征,提出轉型規劃的四步策略:戰略核心布局、結構框架拓展、外部多維系統銜接、內部關聯優化(圖 5)。

圖 5 基于“中心 - 邊緣”理論的產業新城轉型規劃策略(圖片來源:作者自繪)

2.1 戰略核心布局

城市層次系統的構成邏輯除了是空間結構的秩序組織之外,還是價值層面上的秩序組織 。城市的發展有其自身的核心價值定位,并且隨著城市空間規模的拓展,城市逐漸形成核心價值與外延價值核心組成的具有一定層次關聯的價值圈。戰略核心布局策略,即布局城市的核心價值圈,主要從核心價值定位和外延核心功能定位兩個層面上入手操作。

城市核心價值定位,從區域與自身兩個層面分析確定。區域層面上,應統籌分析規劃城市所在區域、省份、經濟圈等大環境與經濟鏈條中的位置,進而定位在區域層級上的價值從屬關系。在自身層面上,充分發揮城市自身的產業、經濟等價值特色,結合在區域層級上的定位,提出城市的核心價值。

城市外延核心功能定位,是在核心價值目標定位的基礎上,為滿足城市核心功能需要,進一步布局的外延配套核心功能。

2.2 結構框架拓展

結構框架的拓展是在戰略核心布局的基礎上進行的第二層次規劃操作策略,主要分為兩個方面的內容:一是建構城市的骨干空間結構,如城市軸線、綠化框架;二是劃分核心功能為多個功能組團。

2.3 外部多維系統銜接

外部多維系統銜接是在城市骨干空間結構確定的基礎上進行的具體規劃層面上的操作步驟。多維的外部系統包括交通系統、綠地系統、服務系統、公共設施等各個規劃內容,并使它們較好地與城市空間結構銜接。

2.4 內部關聯優化

內部關聯優化是對規劃功能的調整策略,目的是讓某些組團,甚至具體功能用地作調整、升級,使之能與區域外及城市其他組團、功能形成鏈條或者互為補充。關聯優化分為縱向優化和橫向優化兩方面,縱向優化是指內部功能與外界功能、需求的補充對接、調整;橫向調整是指區域內功能的互通、互聯,形成鏈條。通過這個步驟,讓城市內部功能間的關聯更為緊密和優化,從而激發城市的功能凝聚力與活力,發揮出城市的核心價值作用。

3、大連市產業新城轉型規劃實踐

大連產業新城是在東北以及大連新的產業經濟轉型大環境背景下,原甘井子區工業區的轉型升級,是東北經濟振興、大連發展戰略中的重要一環,對區域經濟及城市發展意義重大(表 1)。

表 1 大連市產業新城轉型規劃步驟(表格來源:作者自繪)

3.1 全局層次上核心的功能定位

3.1.1 區域背景分析

在地理位置上,產業新城基地內橫貫東西的道路為兩條城市主干道和一條高速公路,城域高速公路與丹大高速公路、沈大高速公路連通,可便捷去往東北各個城市;區域東端距離大連周水子國際機場最近僅 5km,距離大連北站只有12km,約 15min 的路程,因此連接至東北、全國乃至國際的交通極為便利。

東北老工業基地產業升級,迫切需要一個技術支持基地,能夠高效集聚創新資源和要素;遼寧沿海經濟帶發展規劃上升為國家戰略,大連成為遼寧沿海經濟帶核心城市,大連產業新城也被列為遼寧沿海經濟帶重點支持區域②;大連被國家授予“國家創新型試點城市”和“國家高技術服務產業基地”稱號,大連產業新城承擔基地起步區建設任務。

3.1.2 核心價值定位

在區域背景上,依托大連、服務東北、面向東北亞,堅持以創新為動力、生態保護為前提,使產業新城擁有高端科技產業、國際化的城市公共服務,建成新型高科技的城市產業中心區,成為東北亞地區高端產業國際合作的新載體,努力把產業新城打造成遼寧沿海經濟帶科技服務業聚集區和文化創意產業示范區。

在大連市域范圍上,由新城前往市中心地帶只需 15 ~ 25min,沿土羊高速前往旅順、金州新區,只需 0.5h 車程,處于大連 0.5h 經濟圈的中心。隨著新一輪城市總體規劃的修編,金州灣國際機場、大連市體育中心、大連北站選址渤海岸線,拉開了大連主城區北線開發的序幕,營城子地區憑借良好的區位和優越的自然環境,獲利于大連創新發展的政策扶持,正在成為大連北線崛起的中堅力量;產業新城的發展定位要融入大連北線的發展體系之中,成為帶動北線整體升級的脊梁。

3.1.3 核心功能定位

產業新城核心功能定位為產業功能區、城市功能區、生態功能區三大板塊。產業功能區主要規劃布局科技服務業、文化創意等主導產業項目;城市功能區主要規劃建設酒店、公寓、學校、國際社區、商務中心、文化娛樂和醫院等生活和服務設施;生態功能區主要對西郊國家森林公園、牧城驛湖及水庫、金龍寺國家森林公園等區域進行生態保護和開發,打造各種休閑健身主題公園,建設全國領先的生態示范區。

3.2 宏觀層次上體系的結構拓展

在核心功能定位定位基礎上,對核心功能進行骨架結構拓展,將產業新城規劃為“一心、兩軸、六廊、多組團”的空間結構。

一心,指地區綜合服務中心;兩軸,即南、北兩條城市發展軸線,分別對接大連核心區和空港新區;六廊,即保證山海格局的南北向生態廊道;多組團,即相對獨立、需統一配套的若干城市組團。

規劃的兩條發展軸線同時形成兩條產業發展廊道,北側依托空港新城,面向遼寧沿海經濟帶,積極發展工業設計、軟件信息、金融會展、濱海旅游等科技服務業;南側與旅順南路軟件產業帶聯動發展,建設環西部森林公園高新產業帶,積極發展動漫產業、品牌策劃、影視制作等文化創意產業及服務外包、森林商務、金融商貿等現代服務業。

3.3 中觀層次上多維的設施規劃

在上述空間結構的基礎上,隨后進行各個系統的具體規劃,主要有綠地系統規劃、交通規劃、公共服務設施規劃等一系列規劃內容,本節以綠地系統規劃、交通規劃為例。

3.3.1 綠地系統規劃

綠地系統規劃依托基地內的景觀要素,形成以水為脈、綠軸聯動、點軸成網、生態共享等規劃內容。以水為脈即結合現狀水系形成 3.2km2的生態廊道、綠道;綠軸聯動則通過生態廊道、景觀綠道串聯功能組團,并在組團之間提供本地植物和動物群連續的生態走廊;點軸成網將1.4km2 的城市公園、社區綠地、景觀綠軸共同形成生態網絡;生態共享是指結合水系形成組團內部綠道,為產業與居住提供共享開放空間系統,通過環狀綠道將公園、公共交通、公共活動空間、公共服務設施串聯實現。

3.3.2 交通系統規劃

交通規劃規劃為“網絡 + 放射”的城市軌道線網,和“內外兩環 + 五橫六縱”的城市快速路網。軌道交通連通城區軌道和市域軌道,快速聯系周邊區域市域軌道 1 號線、10 號線,城市軌道4 號線。城市快速路網以沈海高速公路連接內外,以明珠路、旅順北路、中華路、東龍路、前黃路、濱海路等城市主要干道,加強同周邊區域交通聯系。交通樞紐規劃有營城子綜合客運交通樞紐,高效銜接各種交通方式。

3.4 微觀層次上產業的鏈條優化

產業創新內部關聯優化重點在于產業結構與鏈條的優化。因此,將產業新城優化升級為一心、兩帶、兩園的產業結構。一心是指片區級產業綜合服務核心,對接區域內外的產業實際需求,提供集中的服務平臺。兩帶是根據區內產業布局情況進行的優化調整方案,一帶為北部的先進制造業發展帶,一帶為南部的科技創新產業發展帶。兩大專屬園區則分為東西兩園,西側依托良好生態環境,提升產業層級,發展健康智慧產業園區;東側依托現狀產業基礎及高速,壯大規模、延伸產業鏈,形成先進制造業園區。

整體的優化原則為循序漸進,動態提升。近期仍以工業為主,壯大裝備制造業、化工、生物制藥產業規模,提升產業競爭力。遠期以科研、工業雙輪驅動,以科技創新為主導,工業升級改造。

在實施策略上,近期,西園以升級改造為主,優化產業門類,形成生物制藥、化工優勢產業集群;東園拓展規模,增強裝備制造業產業競爭力。遠期,西園培育壯大科技創新產業,拓展生物制藥、化工等科研產業鏈條,輻射周邊區域;東園培育機械裝備研發基地。

結語

“中心 - 邊緣”理論是城市研究重要領域,本文基于其中的城市拓展規律及層次-系統規律,提出了程式化的產業新城規劃策略,并在大連市產業新城的規劃實踐中系統運用。通過實踐證明,“中心 - 邊緣”理論對城市建設具有重要的指導意義。(作者:隋長慶 陸 偉)